国際芸術祭あいち2022とは

2022年7月30日~10月10日、愛知県の名古屋市、一宮市、常滑市で、世界32か国100組のアーティストが作品を展開するアートイベントが「国際芸術祭あいち2022」

前回まであいちトリエンナーレだったものから名前が変わって初めての開催。なのでこれを第1回というのか第5回というのかは判断が難しいところ

今回のテーマは「STILL ALIVEー今、を生き抜くアートのちから」で、「疫病、自然災害、内線、戦争など」「こうした時代をいかに生き抜く事が出来るのか、アートには何が出来るのか、生きるとは何か」(公式ガイドマップより抜粋)を、観客とともに考える内容になっている

チケット

全会場に入れる会期中フリーパスが3000円、1日券が1800円。1日券を使った後でも、その券を持って別日に1200円払えば3000円のフリーパスにアップグレード可能

愛知芸術文化センター会場

名古屋の中心地「栄」にある愛知芸術文化センターの会場は10階、8階、地下2階に48組のアーティストが展開。各会場の中で最も規模の大きい場所

あまりに数が多いのでここでは自分が気に入った作品を抜粋して紹介!

ロバート・ブリア『フロート』

この会場で一番好きな作品がコレ。この大きな丸い物体は、注意して見ないと気付かないくらいゆっくり動いている

地面を注視してると、すごい遅さで動いているのが分かる

この物体も上の仲間。作品説明には全部で4作品と書いてあったけど、実際にあったのは3つだった。一生懸命探した後に、諦めて係の人に聞いたら1つは修理中でここにないとのことだった

目を離していたらおかしな位置に

Åbäke & LPPL

以前名古屋市の有松絞りまつりで見て、幼少期に名古屋のいとこの家の近くの神社で見た記憶が蘇った「猩々」という架空の動物。今回は作家と協力者たちで合わせて約40体作ったとのこと。いつ見ても恐い

マルセル・ブロータース

シャワーを浴び続けながらインクで文字を書くという映像作品。もちろんまったく書けないけど、何度も何度も描き続ける様がシュールだった

笹本晃

実用品を組み合わせた舞台の大道具のような作品

障子が表裏2層に貼られていたり

ドアののぞき穴が多すぎたり

シャッターから無意味に出てきているスポンジに無意味にライト当たってたり

潘逸舟『ホコリから生まれた糸の盆踊り』

帯芯(帯の中に入れる布地)の工場の中を白い糸が舞いながら移動していく映像作品。工場の音や機械を叩く音が鳴り響いて、映像とマッチ。長い時間ボーっと見ていられた

ミルク倉庫+ココナッツ『魂の錬成』

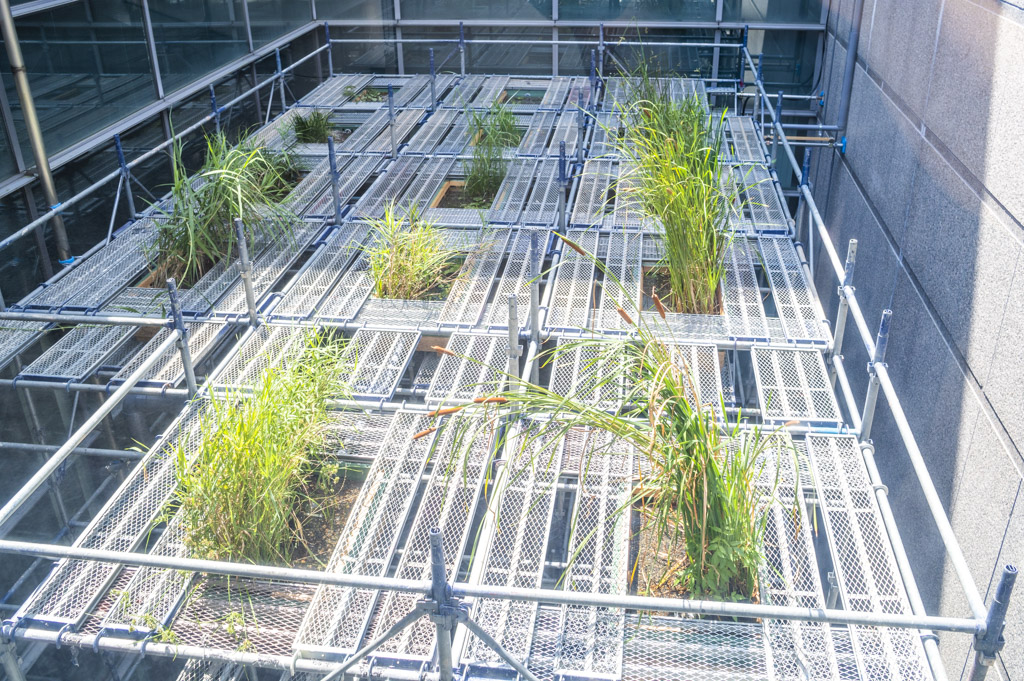

会場の吹き抜け空間にあって、愛知芸術文化センターそのものを呼吸器官に見立てた作品とのこと

観客はこの骨組みの中の通路を歩くことができる

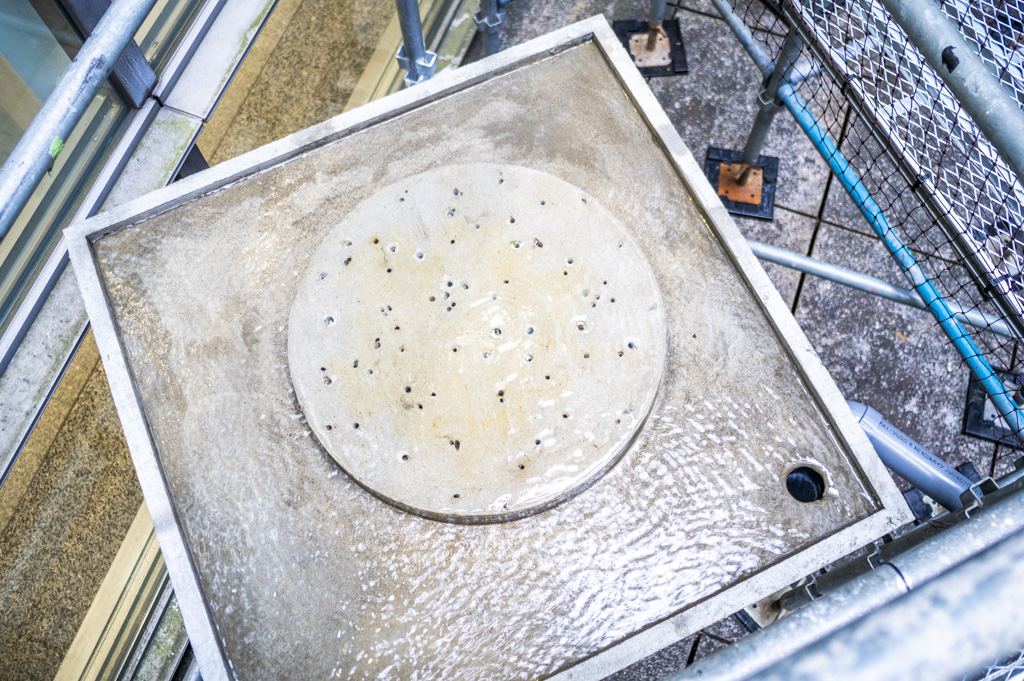

作品の上部で取り込んだ水が→

→オブジェに水たまりを作りながら循環する

観客も歩くことでこの器官を循環することになる

荒川修作+マドリン・ギンズ『問われているプロセス/天命反転の橋』

岐阜にある養老天命反転地を作ったコンビの作品。この作品は建築化されずこの状態のものしかないが、今回の展示ではVRで体験することができる(要予約)

我々に替わって人形が作品の世界を楽しんでくれている

建築作品にしてくれたら絶対渡ってみたい!

橋を進むにつれてより複雑化していた

出口側。この形状は養老天命反転地に似たのがあったはず

クラウディア・デル・リオ『素直さ、不安、そして内緒話』

24mもの長さがある大きな作品。作家解説にはいろいろ難しい制作理由や追求内容が書いてあったけど、それはこのさい置いておいてもいいくらいとにかく魅力的なキャラクターたちが描かれていた

ヤコバス・カポーン『未来への警告 第2幕(誠意と共生)』

6週間ほぼ毎日滋賀の人工林に裸足で入って一本一本の木に手をかざして回るパフォーマンスの記録

今回の展示作品に多い「”無駄な労力”を信念持ってやりきる系アート」の中でもかなりマニアなことをやっていると感じた。解説見た感じ、この行動の意味は周りの人がそれぞれ考える感じなのかな

小野澤峻『演ずる造形』

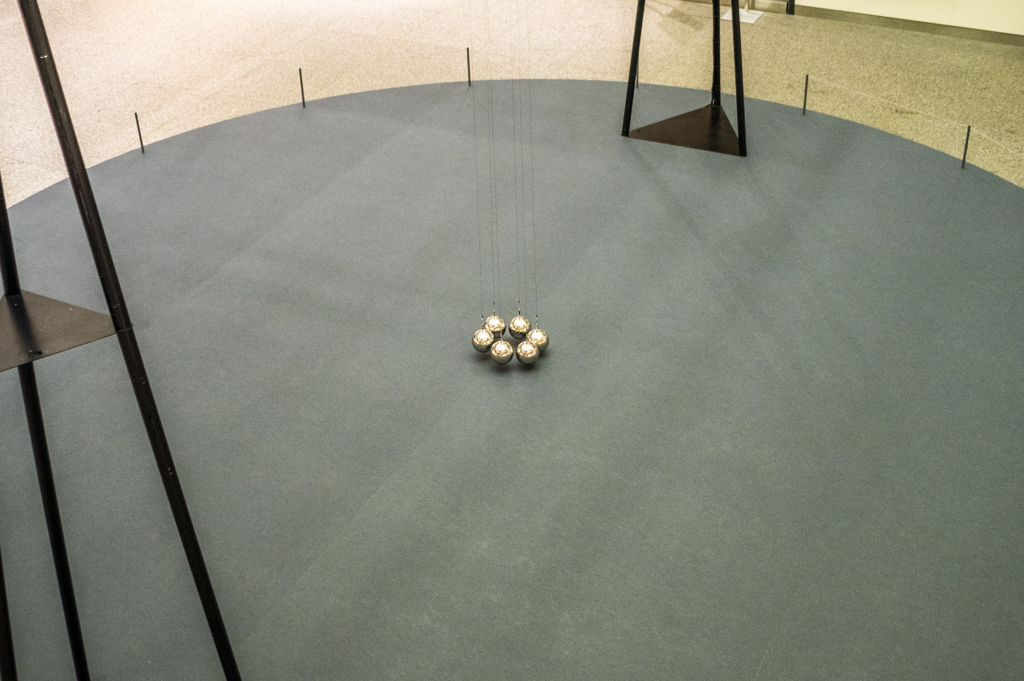

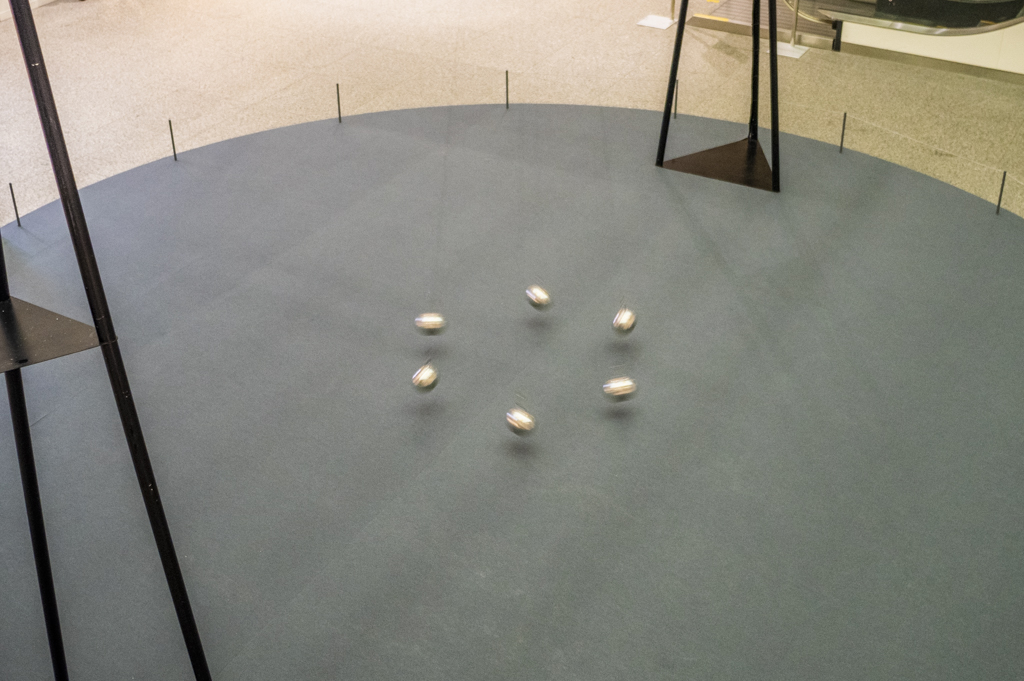

6つの玉が動き出す作品。振り子運動+回転して、見ていて気持ちのいい動き

玉同士が回転しながら離れては近づくを繰り返す

名古屋でこういう装置を見ると、名古屋市科学館に置いてありそう、とか思ってしまう

ただこの作品のすごいのは「見飽きてきたころに少しだけ玉がぶつかるようになっている」ところ。軌道が乱れてもそこからまた復帰していく様子が楽しかった

まとめ

今回載せたのは自分が特に面白いと感じた作品。逆を言えば面白いと感じなかったものも結構あった

気になったのは作品内容の面白さ以前の問題の展示が多かったこと

たとえば、通して観ると30分や1時間以上かかる映像作品はこういう多くの作家が集まった展示ではやめてもらいたい。「たくさんの作品を次々見ていく」という催しなのに、面白いかどうかすぐに判断できない長時間映像作品があるのはストレス

自分は3分くらい見てつまらなそうだと思えば見限るんだけど「全部見たらすごくいい作品だったかも」という思いがチラつく。また、社会問題をテーマにした映像作品をスルーするのは後ろめたい気持ちにさせられてツラい

あとこれは自分の語学力が低いせいではあるんだけど、海外作家の作品の文字は全部日本語訳してもらいたい。アート楽しむために「アートの勉強」しなきゃいけないだけでも結構大変なのに、アート楽しむために「外国語の勉強」までしなきゃいけないならもうお手上げになる

「分かりやすい展示」じゃなくてもいいからせめて「分かりにくくない展示」にはしてほしいと思った

意見はこのくらいにして。いくつかの作品はしっかり楽しめたから行って良かったと思う。アートに興味のある人には十分オススメ!

今後は他の会場も観に行くので、その際はまたこのブログにレポートを書きます

おまけ

展示を一周観た後にもう一度ロバート・ブリアの作品を見に行ったら、やっぱり全然違う場所にいた

【あいち2022 一宮市会場の記事↓】

【あいち2022 常滑市会場の記事↓】

【あいち2022 名古屋市・有松会場の記事↓】